Posts gefiltert nach dem Topic:

Start-up

Innovation, Flexibilität und Schnelligkeit sind nur einige der Merkmale, die ein Start-up typischerweise ausmachen. Mithilfe moderner Technologie und zündender Geschäftsideen ist es Start-ups möglich, potenziell schneller zu wachsen, sprich zu skalieren, als traditionelle Unternehmen. Ein überdurchschnittlicher Innovationsgrad ist bei der Gründung definitiv von Vorteil: Die Suche nach „the next big thing“ ist der Ansporn, der hinter vielen neuen Start-ups steht. Und egal ob Künstliche Intelligenz, Green Economy oder das Web3 – viele zukunftsweisende Themen warten auf clevere Gründer:innen und Jungunternehmer:innen. Wir liefern dir ...

Audio Branding: Der Sound, der eine Marke unvergesslich macht

Die Welt wird immer lauter – Podcasts, Voice Assistants und digitale Klangwelten erobern den Alltag. Wie bleibt deine Marke in diesem akustischen Dschungel durch gezieltes Audio Branding unverkennbar?

22.01.2025

In Nischen florieren: Nachhaltigkeit als Unique Selling Proposition

Als Nischenunternehmen kannst du die Vorteile deines Geschäftsmodells nutzen, um Nachhaltigkeit als authentischen USP zu etablieren. Doch wie kannst du grünes Marketing effektiv umsetzen?

25.11.2024

Neuer Venture Capital Fonds: Förderung für Europas KI-Start-ups

KI hat die Welt des Digital Marketings und anderer Branchen verändert und ist die Zukunftstechnologie schlechthin. Dennoch sind KI-Start-ups in Europa unterfinanziert. Der Hamburger Venture Capital Fonds AI.FUND will die Finanzierungslücke schließen.

29.04.2024

9 Start-ups, die mit KI Nachhaltigkeit vorantreiben

KI gilt in vielen Bereichen als Katalysator für optimierte Prozesse, frische Ideen und neue Designs. Lässt sich der KI-Turbo in Zeiten von Klimawandel und Co. auch für unseren Planeten einsetzen? Diese 9 Start-ups verbinden KI und Nachhaltigkeit!

Deutscher Digital Award: Digital Transformation Star gesucht

Beim Deutschen Digital Award (DDA) werden besondere Digitalunternehmen ausgezeichnet. Die DMEXCO präsentiert 2024 den Award für digitale Transformation. Erfahre hier, worauf es ankommt, damit dein Unternehmen den prestigeträchtigen Award gewinnt.

01.03.2024

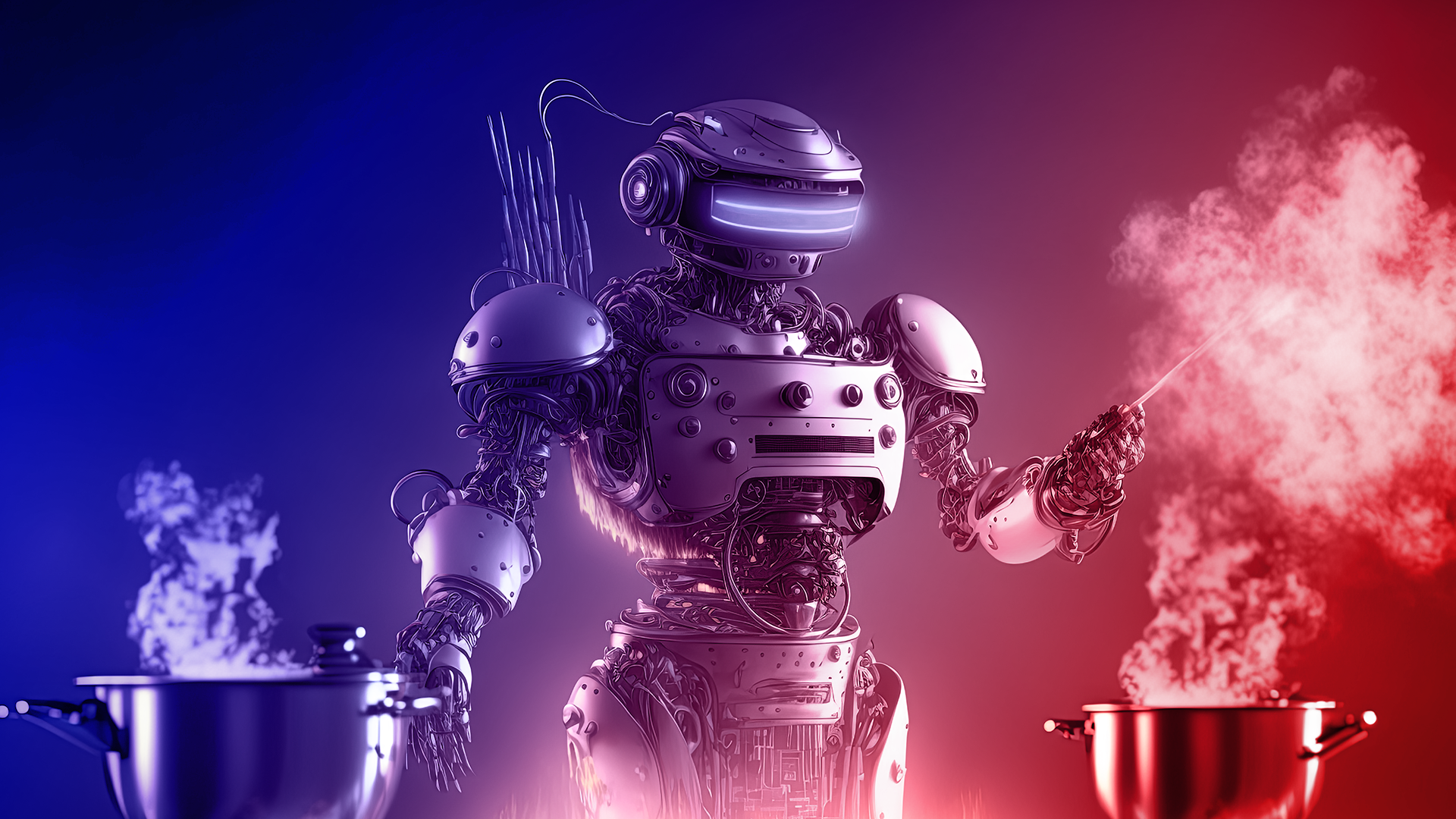

Food Tech: Takeover der KI-Rezepte und Roboter-Köche?

KI-gesteuerte Küchen, Roboter-Köche, vollautomatisiertes Bestellmanagement – spannende Food-Tech-Lösungen verbreiten sich rasant in der Gastro- und Lieferbranche. Nimm Platz und lerne hier zwei innovative Food-Tech-Start-ups und ihre Konzepte kennen.

13.02.2024

Web3 im Real-Life: Zu Besuch im neuen w3.hub

Der w3.fund hat sich eine neue Heimat installiert. Wir haben uns im w3.hub, einem Space rund ums Web3, umgeschaut.

28.02.2023

Ende des Innovationsstandorts Deutschland?

Die Zahl der Startup-Gründungen ging zuletzt deutlich zurück. Droht dem Innovationsstandort Deutschland das Aus?

23.02.2023

Was sind die nächsten Startup-Unicorns?

Wir geben einen Überblick über 10 Unternehmen, die sich bald als neue Unicorn-Startups feiern lassen könnten.

21.02.2023